科技为博物馆体验添上新魅力

博物馆在社会上担当重要角色,参观者置身其中犹如走进历史长河,从中了解历史、文化以至人类的发展经程,继而领悟各人在发展过程中的岗位。

身处数码世代,消费者行为与期望不断转变,博物馆等机构亦不能置身于洪流之外。博物馆要长远持续发展,吸引新一代参观者是其首要任务。不少博物馆现积极配合数码世代的发展,创造能吸引更多受众投入参与的体验。让我们一探科技如何转变和提升博物馆体验。

由被动学习变为投入参与

数码科技让参观者可与博物馆的展品互动,以更主动和个人化的方式了解展品背后的故事。

以李时珍纪念馆为例,经重新修葺后,该馆透过4D影院体验和和互动展示墙等设施,为展品添上活力,以生动的方式向参观人士介绍传统中医药知识。纪念馆开幕当日吸引多达六万名访客。

当参观者已对数码展品和互动屏幕习以为常,博物馆该如何进一步加强参观者的投入程度?方法之一就是让他们亲身参与展品的诞生过程。

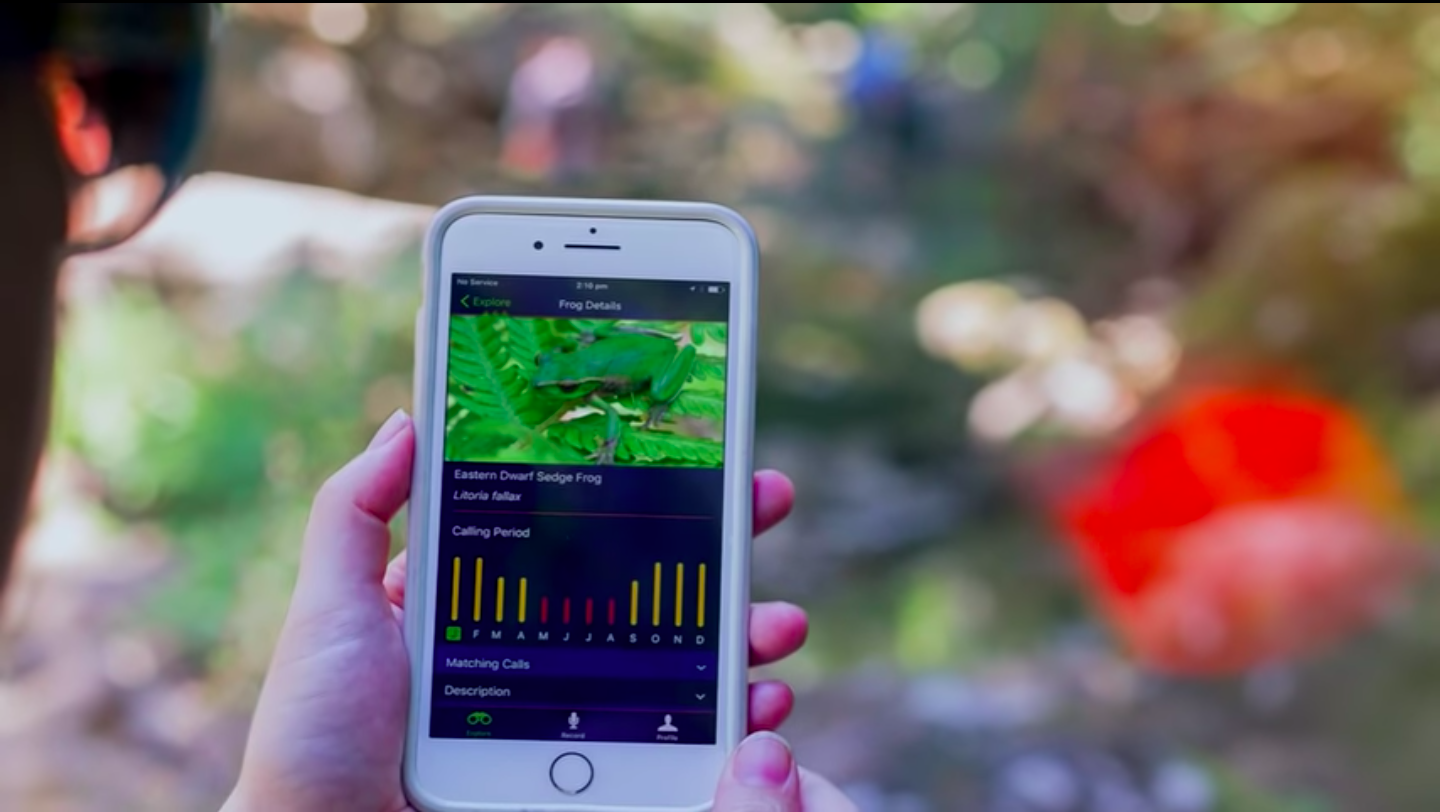

澳大利亚博物馆运用科技,透过众包模式采集数据,让广大群众参与展示的制作过程。该馆与IBM iX Sydney合作,推出名为“青蛙ID”(Frog ID)的公民科研项目,鼓励群众参与该国的青蛙保育行动。他们可使用指定手机应用程式录制所在地的青蛙叫声,将数据上传至线上资料库,协助科学家凭着叫声分辨不同种类的青蛙,并统计它们的数目和编制分布地图。这些数据统计结果也会上传至项目网站,让公众能获得项目的全面资料。

简单直接的个人化体验

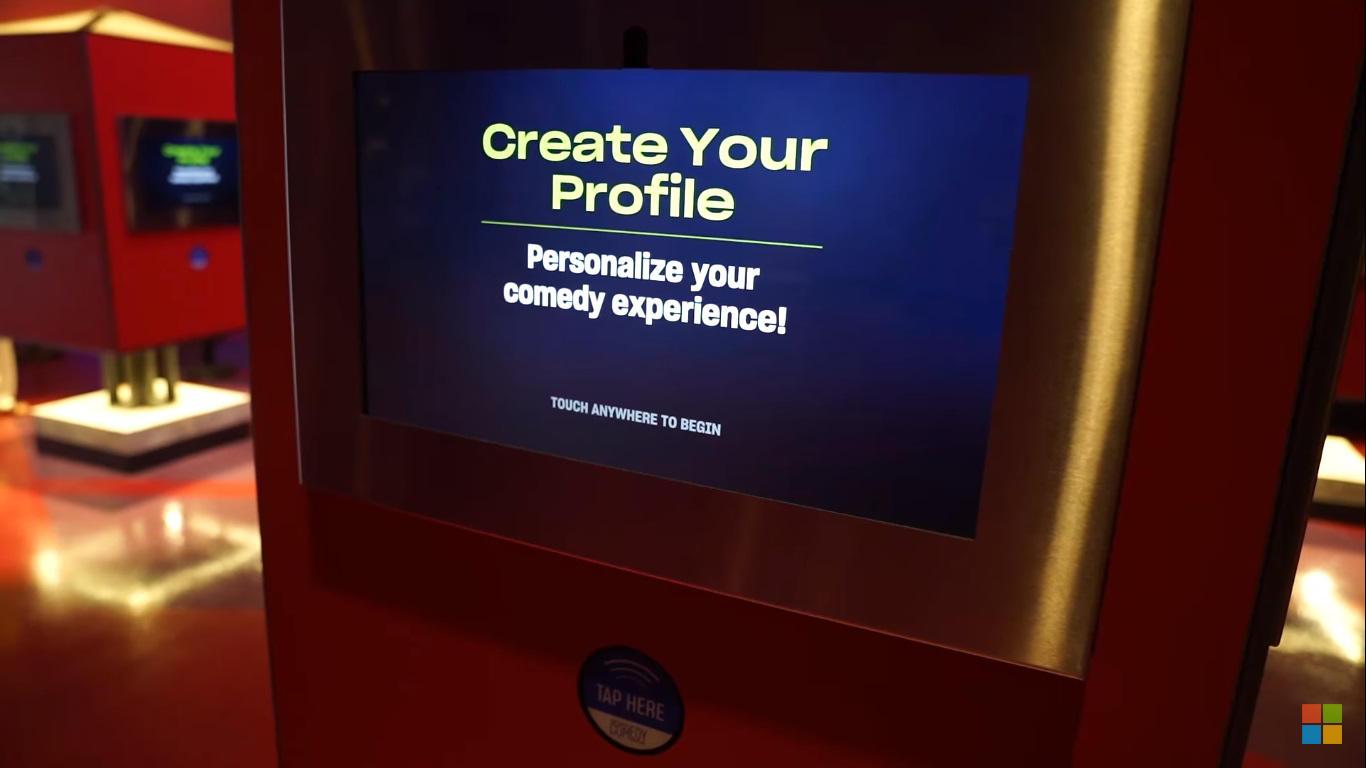

参观者到访美国纽约州的美国国家喜剧中心时,在入场处会获邀回答几个有关个性和喜好的问题,包括他们认为有趣的电视、电影和网站内容,只需短短三分钟内便可建立专属的“幽黙感档案”。 然后,参观者可戴上存有其档案资料的“欢笑手带”进场。透过无线射频技术,馆内展品可读取手带上的数据,按照访客的幽默感展示不同内容,冒求每人都可乐在其中。

以上应用事例代表用户数据使用迈入新阶段,我们不单可借此研究访客人流,还可辨别受欢迎的展品,更可按照访客资料给予即时又恰当的反应。

接触更广泛的受众

随着我们花在网络世界的时间有增无减,博物馆要引起群众的参观意欲,必先要善用线上渠道吸引大众注意。即使历史悠久、享负盛名的大英博物馆和罗浮宫等大型博物馆亦不甘后人,开设虚拟游览体验,接触更广泛的参观人士,令珍藏展品更加广为人知。

纽约公共图书馆更为该馆珍贵的古老地图推出“数码时光穿越服务”,制作出如同谷歌地图的网上平台,让大众查阅各个地方在不同时代的结构。这些数据还存放于GitHub公开平台上,让对项目有兴趣的人士贡献知识,为这个穿越古今的地图服务出一分力。

从以上例子所见,博物馆能保持藏品完整和一致之余,同时塑造未来大众学习知识和与资讯互动的模式。

博物馆的未来发展

不少为人熟悉的博物馆已善用科技推陈出新,例如提供互动展品或创造令人更投入的参观体验。随着人工智能和生物辨识技术等高科技迅速发展,为我们不断打造更多元化的受众参与方式,博物馆的未来面貌可谓充满无限可能。